1996年,山西一名中年男子去旧货市场淘书,突然他被旧书中滑落的几张泛黄的纸片吸

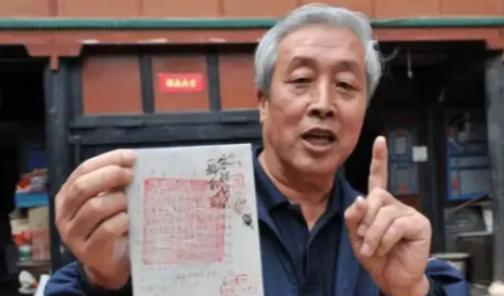

1996年,山西一名中年男子去旧货市场淘书,突然他被旧书中滑落的几张泛黄的纸片吸引,后来居然找出了84张这样的黄纸。麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!1996年,山西太原的南宫古玩市场依旧热闹如常,摆满旧书与杂物的摊位边人头攒动,王艾甫像往常一样推着自行车,顺着街道缓步前行,他已经退下多年,生活节奏渐缓,每到周末便爱往旧书摊上转一转,也算是一种习惯。这天一阵风掀开了一个麻袋角,一沓纸片随着散开的旧书页滑落在地,一张淡黄色的纸停在他脚边,像是刻意与他打了个照面。他蹲下身,拾起那张纸,纸张已显脆弱,边缘微卷,四个略显褪色的大字映入眼帘——“阵亡通知”。纸上手写的文字勾勒出一个年轻战士的轮廓,郝载虎,湖北云梦县人,年仅18岁,牺牲于1949年的太原战役,他翻动麻袋底部,竟发现整整八十四张类似的纸片,信息零散却沉甸甸,每一份都代表一条年轻生命的归宿未明。这些纸张显然是战乱中遗落的军用档案,未曾送达家属,也未被妥善保存,他一眼看出,它们绝非普通旧书纸页可比。那一刻,他的心跳加快,立在风中的身影仿佛被定住了,摊主开出了不低的价格,他未多犹豫便匆匆离去筹钱,数日后,他终于带着东拼西凑的三千元赶回市场,将那沓泛黄的通知书捧回了家。家中昏黄的灯光下,他将纸张一一摊开,每张通知书上都记录着战士的名字、籍贯、年龄、牺牲地点与日期,大多为太原双塔寺、牛驼寨等地,上面不少字迹因潮湿而模糊,部分通知还盖有“未发出”的印章。他用放大镜仔细查看,纸面上有些还粘着细碎的树叶,甚至留下了当年泪水与雨水交融的痕迹,他注意到,烈士们多为十八九岁的青年,有的入伍不久便在战场上牺牲,牺牲方式各异,却无一不是浴血奋战。面对这些沉默的名字,他无法坐视不理,他深知在这些年轻士兵的背后,还有无数家庭在半个多世纪里等着一纸音信,他开始查阅资料,寻找蛛丝马迹。从山西的郑村烈士陵园到黄坡烈士园区,他挨个比对墓碑与通知书的资料,不放过任何细节,一次次,他站在荒草之中,用棉布仔细擦拭风雨侵蚀下的墓碑字迹,哪怕一笔之差,也可能关联着一场命运的指认。寻找的过程困难重重,许多通知书上的地址已随着行政区划的更迭而变得模糊难辨,部分战士使用的是小名或曾被误登记,他查找地方志、对比老地图、查阅档案馆尘封的记录,一遍遍拨打民政部门与村委会的电话,有时甚至要依靠当地老人模糊的记忆来追索线索。几次,原本沉寂的村庄因为他的到来泛起涟漪,有的家属多年来因未曾收到明确通知而误以为亲人逃兵,也有的,在亲人失联后几十年依旧守着空信封和模糊的希望,他亲手交出通知书时,许多家庭终于得知,那个被误解半生的亲人,其实早在战火中英勇牺牲。媒体与志愿者在得知他的行为后逐渐介入,提供线索与资源,帮助他核查信息,民政系统也开始开放部分档案,协助寻找烈属。他将烈士信息逐一建档、扫描、录入数字系统,并借助科技手段修复残损的纸张,在一次祭扫活动中,新设立的智能墓碑前,一位年逾古稀的亲属第一次“见到”战时牺牲的叔叔的影像,那画面如同将记忆与现实短暂重合。那八十四张通知书之中,已有近六十位烈士找到了归属,其余的他则悉心收藏,妥善保存在防潮防火的保险柜中,他的书桌上仍堆满资料,地图上密密麻麻标记着他走访过的村庄与墓园,他说不清这项工作什么时候结束,只知道自己还有责任继续下去。这些纸张不再是冷冰冰的档案,而是一段段被时光淹没的人生,它们沉寂多年,终于在一阵风中,被一个愿意倾听它们的人发现,并得以归位。在浩瀚的历史长河中,这不过是几页不起眼的纸,可正是这几页纸,唤醒了无数被误解、被遗忘、被埋葬的故事,王艾甫将它们拾起,像捡起那些尚未归家的灵魂。对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!信息来源:光明网——83岁退伍老兵王艾甫:27年送200名烈士回家