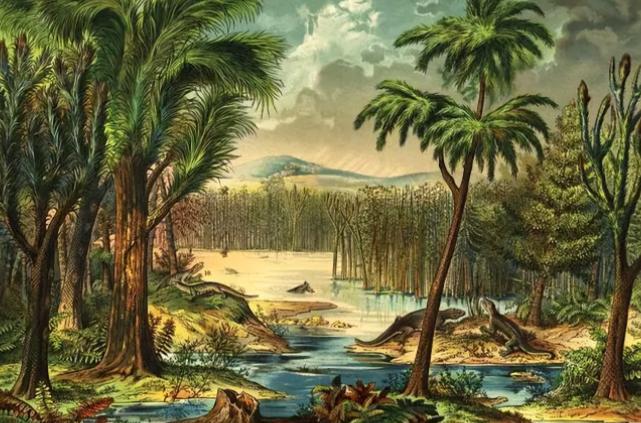

森林是不是越多越好?3.06亿年前的地球,早就交了一次昂贵的学费你肯定听过不少人说“种树治百病”——不管是全球变暖还是土地沙化,好像只要往空地上全栽上树,所有环境问题都能迎刃而解。但你有没有想过,地球曾经真的“绿到过头”,结果差点把自己逼上绝路?这事儿得从3.06亿年前的石炭纪说起,那会儿的地球,连空气里都飘着“过量绿色”的代价。先给你说个有意思的现象:石炭纪被称为“巨虫时代”,不是说有巨型恐龙,而是昆虫长得离谱——翼展75厘米的巨脉蜻蜓,比你家炒菜的锅还大。3米长的古马陆,趴在地上跟条小蛇似的。这些虫子能长这么大,全靠当时的空气“养”着——那会儿大气里的氧气含量高达35%到45%,是现在的两倍还多,昆虫靠气管呼吸,氧气越足,体型就能越夸张。可这“富氧空气”不是天上掉下来的,全是植物“拼命干活”的结果。那会儿的地球地壳特别活跃,动不动就有“超级地幔柱事件”,地下岩石里的二氧化碳顺着裂缝窜到空中。加上气候又暖又潮,简直是植物的“天堂”。巨型石松、蕨类植物跟疯了似的长,有的能窜到30多米高,树干粗得要两三个人手拉手才能抱住。后来科学家翻遍了当时的岩层,算出个吓人的数:陆地95%都被森林盖着,从赤道到靠近极地的地方,一眼望去全是绿色,连块裸露的土都难见着。但这些长得欢的植物,偏偏藏着个“死结”——它们的树干里全是木质素。现在的地球有真菌、细菌能慢慢分解这东西,可石炭纪的时候,这些“分解小能手”还没进化出来。所以植物死了之后,既不会烂在土里变成养分,也不会被微生物“消化”,只能一堆堆堆在沼泽、河谷里,跟“放冰箱保鲜”似的。时间一长,这些残体在地下被高温高压一压,就变成了现在我们烧的煤——对人类是能源,对当时的地球却是“麻烦”,大量碳被锁在地下,没法回到大气里循环。碳被锁住,植物还在一个劲吸二氧化碳、放氧气,氧气越积越多,麻烦就来了——火灾。那会儿的森林里,只要一道闪电劈下来,哪怕只是个小火星,立马就能烧起大火。氧气足得很,火一旦烧起来就没法灭,有的火甚至烧了几十年。现在美国伊利诺伊州的煤层里,还能看到30厘米厚的炭化层,摸上去硬邦邦的,全是当年被烧透的木头残渣,这就是最好的证据。大火吞掉森林,把煤里的碳送回大气。可火一灭,剩下的植物又会吸走二氧化碳,再把碳锁起来。这么来回折腾,大气里的二氧化碳越来越少——你可能不知道,二氧化碳是帮地球“保暖”的,它一少,地球就像没穿外套似的,温度蹭蹭往下掉,最后直接冻成了冰河期。南极结起厚冰盖,海平面一下降了120多米,原本的沿海地区变成干地。湿润的地方干成沙漠,那些适应了温暖的动植物,没等反应过来就灭绝了,连“巨虫时代”也跟着没了踪影。其实地球历史上,这种“某样东西太多打破平衡”的事,还发生过一次。5600万年前的始新世早期,地球刚熬过一场“极热事件”,之后大气里的二氧化碳突然变少,针叶林趁机疯长,氧气含量升到30%左右。结果又引发了大火,大量碳被固定,地球降温,不少小型哺乳动物因为没了栖息地,最后也没能撑过去。再看现在的地球,情况刚好反过来。联合国粮农组织算过,过去一万年里,森林面积少了40%——亚马逊雨林每天都有几百个足球场那么大的地方被砍。森林少了,吸二氧化碳的能力弱了,大气里的二氧化碳越积越多,全球也越来越暖,北极冰盖都开始化了。当然,这不是说森林不好。有实验室测过,一亩森林每天释放的氧气,够一个人用60多天。内蒙古那些容易沙化的地方,种上树之后,风沙少了,牧草也多了,所以我国一直搞封山育林,就是护好这些“地球肺”。但现在真不用怕“树太多”会重蹈覆辙。毕竟人类要住房子、修公路,得占地方。一次性筷子、打印纸也得用木材,现在的森林能恢复到原来的规模就不错了,想多到影响全球气候,根本不可能。说到底,地球就像个精准的“天平”,从来不是“某样东西越多越好”。3.06亿年前,它已经用一场大灾难告诉我们:就算是能吸碳的森林,多到打破平衡,照样会出大事。现在我们要做的,不是盲目喊“多种树”,而是护好现有的森林,再看地方——气候合适、土壤允许,再适量种新树,守住生态平衡的底线,才是真的对地球好。如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!