1951年,一位志愿军战士拿着刚缴获的美式重机枪,向敌人射击却发现怎么都打不中,

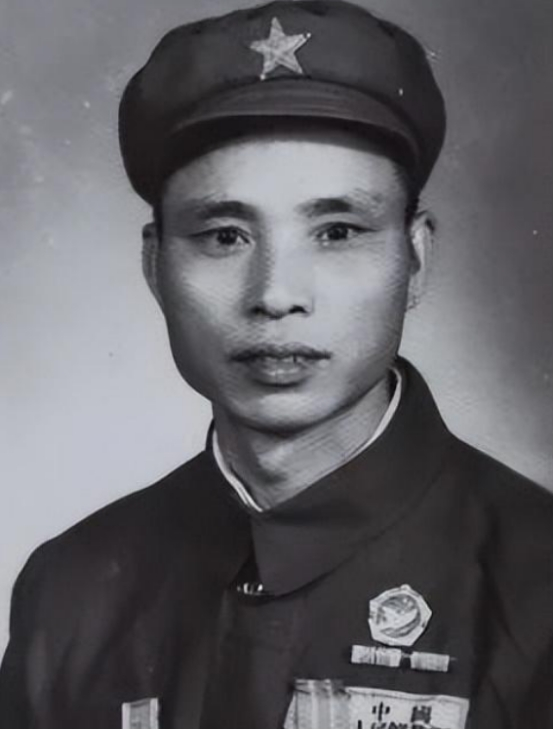

1951年,一位志愿军战士拿着刚缴获的美式重机枪,向敌人射击却发现怎么都打不中,危急时刻,他的一个奇怪动作没想到居然收获了意外的惊喜。余新发站在弹坑里,手里那挺M1919A6不断发烫,子弹连成火舌,却总是偏离目标,他不懂英语,也没受过系统训练,但他知道枪的问题不在准星上,而在枪的结构本身。别人觉得枪是死物,他觉得那是需要慢慢“摸性子”的家伙,不是每个人都能和它配合得上,就像不是每把刀都适合每一只手。他观察过敌人,也试过不同的点位,可只要长点射,枪口就像脱缰的野马,他索性改变了思路,不再纠结火力密度,而是像打猎一样用点射去“钓”。在美军再次冲锋的一瞬,他一手压住枪架,一手稳住扳机,子弹仿佛终于听懂了他的指挥。连续几发都击中目标,前排敌人纷纷倒下,他没太多时间庆幸,只觉得手臂酸麻得像被锤打过,可这点射的节奏、压枪的感觉,像极了他年轻时在河边用竹扁担压渔网时的动作,原来,有些本事,是岁月早就教过他的。后来在鸡雄山那一仗,他已能精准封锁敌方火力点,四挺美军重机枪曾是挡路的钢铁网,结果在他的枪口下先后哑火。等突击队冲上山头,才发现他身上几乎没一块干净的地方,军服破洞、水壶穿孔,只有那挺枪,牢牢横在他腿边。战后统计,他用这挺缴获的美械,一共击倒了228个敌人,这种数字听上去像是传说,但真正让人印象深刻的,是他当时站在山头时的沉默。他不是那种挥舞胜利的英雄,而更像一个刚下班的工人,把活干完,拍拍手走人。30岁才参军的人不多,能进机枪连的更少,余新发是个例外,他从小在余姚农村长大,身子骨硬朗,又爱打猎,这让他比起书本知识,更相信“手感”和“火候”。可朝鲜战场不是打野鸭,他要面对的,是配备了现代火力和精确战术的美军。刚上战场时,他拿着日式九二机枪还能游刃有余,可当那挺美式重机枪被“奖励”到他手上时,他犯难了,太轻,太跳,射击感完全不像他熟悉的武器。第一次用它,他像拉锯子一样连扫十几发,结果连个鬼影都没打中,老兵看得直想笑,可他当不得笑话,战场上犯错是要命的,他不想死得窝囊。他开始一点点琢磨,不是拆装结构,而是理解它怎么动,怎么“耍脾气”,他试过蹲着打、趴着打、换角度打。试多了,他就慢慢明白,这家伙不喜欢被“推着走”,而是要顺着它的“性子”来,换成点射,加点下压,就像掐住了脉门。对他来说,枪不是冷冰冰的铁块,是第二条命,他把它擦得比姑娘的发梳还干净,连雨天都用自己的雨衣去护枪,别人笑他像娶了二房,他只是笑笑。要不是这铁疙瘩,他可能早就趴在哪座山沟了,枪听话,人才活得久。战争结束后,余新发带着那条落下残疾的腿,慢慢地从“战场上能冲的那个神枪手”变成了宁波街头那个走路歪歪斜斜的“余师傅”,他从没主动讲过过去的事,厂里的人顶多知道他干活认真,话不多。有几次单位要宣传先进,他推得干干净净,说自己是“老百姓里冒出来的,算不上什么特别的”。家里更是另一个世界,他跟妻子闻秀玉是组织介绍的,两人婚后养育了五个女儿,孩子们小时候缠着他问勋章,他总是拿厂里的劳模奖糊弄过去。直到女儿们长大,有一天看到战友送来的老照片,才意识到父亲在战争年代的模样完全变了一个人,他那时不是工人,是“火力点的收割机”。日子一天天过去,他的腿伤越来越重,很多人都以为他年轻时出过车祸,没人把那个一瘸一拐的身影和“一级战斗英雄”联系到一块。他把自己藏得很好,藏得那么久,久到大家差点真的忘了他曾是战士,但只有看过那几枚老旧勋章的人才明白,有些人,不说,是怕说了别人不信。1976年深秋,厂里后山的矿场出现了轻微的塌陷,那天他正好请假在家休息,但听说厂区后方有动静,他还是一瘸一拐地赶了过去。没人叫他,他也没职责,可他总说“机器出了问题,早一分钟看到就多一分安全”,那天他再没回来。他不是矿工,也不是安全员,却是最后一个冲进去的,他把三个年轻人推了出去,自己却被落石压在最深的地方。人被挖出来时,双手还保持着推人的动作,就像当年他压住跳动的枪管那样,用身体换来平衡,用反应守住阵地。有人说这是宿命,可其实他从没改变过。他在战场上看惯了诈伤敌人、假动作突击,所以他对危机的判断,早就成了条件反射,他总说要盯住每一个动静,因为错一秒,命就没了。他的这些本事,不是学校教的,是战场一寸一寸换来的。